江西科技学院“江小科”志愿服务团:于资溪对话文化根脉与科技新篇

盛夏七月,赣东资溪县青山叠翠间,畲族歌谣悠扬与竹材科创现代韵律交相辉映。7 月 10 日,江西科技学院 “江小科” 志愿服务团踏上这片兼具民族风情与创新活力的土地,深入新月畲族村与竹科技博物馆,以青年视角探寻畲族文化千年传承,触摸竹产业科技跃迁,在 “三下乡” 社会实践中,书写传统与现代共生共荣的鲜活注脚。

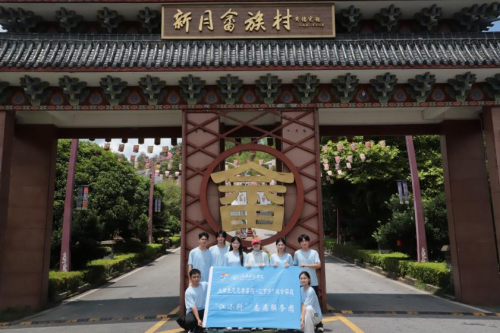

(图为团队成员于新月畲族村前合影留念。 林填烨 供图)

畲村寻韵:触摸活态传承的文化肌理

青石板路被岁月磨得温润如玉,凤凰图腾木雕在晨露夕照中流转神秘光泽 —— 新月畲族村的每处细节,都刻着民族记忆密码。志愿服务团队员刚入村,便被巷陌歌声吸引,78 岁畲族长者兰阿婆坐在堂屋前,用带乡音的普通话讲着族群迁徙史诗。

“我们畲族人从广东迁来资溪三百多年,‘三月三’祭祖祈福习俗一辈辈传到现在。” 兰阿婆摩挲着身旁凤凰纹银饰娓娓道来。当她取出珍藏的畲族传统服饰 —— 靛蓝土布绣五彩凤凰,盘扣缀细小银铃,队员们小心试穿时,精美的刺绣和清脆的银铃,让 “非遗” 从书本概念变成可触可感的印记。

(图为团队团员体验畲族服饰。林填烨 供图)

村头的文化墙上,“畲族婚俗”的图文介绍格外醒目。这一被列入第四批国家级非物质文化遗产名录的民俗,以 “哭嫁” “对歌定亲”等独特仪式承载着族群的伦理观念。队员程丽雯在笔记本上细细勾勒婚俗流程,感慨道:“每一个仪式都是文化的基因片段,传承下来,就是守住了民族的根。”

(图为团队成员参观了解畲族文化。林填烨 供图)

竹馆探新:见证绿色科技的产业革命

从畲族村转落转场至竹科技博物馆,与村落的“慢下来”不同,在博物馆是“快起来”的创新。馆内的展陈以 “一根竹子的产业链” 为主线,构建起从传统到现代的完整叙事。

入口处展柜里,竹编簸箕、竹制箩筐等农具静静陈列,竹篾纹理藏着祖辈生活智慧。转过展角,景象骤变:竹基纤维复合材料建筑模板强度堪比钢材却更轻;航天用竹基复合材料样品,也在灯下泛着科技光泽。讲解员介绍,资溪县依托丰富的竹资源,已形成从竹材种植、初级加工到高端新材料研发的全产业链,让“竹子不再是 ‘柴火料’",而是能造飞机、建房子的‘绿色黄金’”。

队员们在互动体验区驻足良久,“传统竹编靠手艺,现在竹产业靠科技。” 队员何琬仪边记录边感叹,“从‘编竹器’到‘造材料’,不只是技术跨越,更是思维革新。” 了解到竹基生物炭能有效吸附土壤重金属后,队员们更深刻意识到:绿色科技正让 “靠山吃山” 的传统发展模式,升级为 “养山富山” 的可持续路径。

(图为团队成员近距离观赏竹制品。林填烨 供图)

(图为团队成员参观竹科技博物馆。林填烨 供图)

青春感悟:在共生之美中锚定青年坐标

暮色渐浓,志愿服务团实践日志写满感悟。“畲族文化的‘靠山吃山,不忘养山’,与竹科技的‘绿色发展’本质相通。” 许伽瑞的分享引发共鸣。队员们意识到,资溪的发展密码,在于民族文化生态智慧与科技创新突破力同频共振 —— 畲族对自然的敬畏为竹产业划下生态红线,竹科技进步则让传统资源释放现代价值。

这次 “三下乡” 之行,让大学生跳出课堂理论框架。看到畲族绣娘将传统纹样融入现代服饰,听闻竹企工程师是返乡创业的 90 后,队员们真切感受到:传承不是守旧,创新不是割裂。正如指导老师所说:“青年的价值,在于成为连接传统与未来的桥梁。”

离开资溪时,山风依旧清爽。志愿服务团带走的不仅是兰阿婆赠的畲族彩带、博物馆的竹材样本,更有沉甸甸的思考:在文化传承与科技创新的时代命题前,青年当以实践为笔,在基层大地书写自己的答案。而资溪的故事,恰是生动注脚 —— 当千年文化根脉遇上现代科技翅膀,生长出的不仅是县域发展新动能,更是民族复兴的青春力量。(通讯员 刘国境 林填烨)